Perchè il referendum e che cosa votiamo

Le scelte in materia di energia sono intrinsecamente strategiche in quanto gli investimenti hanno un orizzonte temporale di 20-30 anni. Oltre a essere caratterizzate da un così lungo periodo, queste scelte hanno forti ricadute su settori come ambiente, economia (quanta ricchezza viene prodotta e come è distribuita), lavoro, politica internazionale (rapporti con altri Paesi). A ragion veduta possiamo quindi dire che queste scelte riguardano il benessere della società. La politica ha dunque il dovere di indirizzare gli investimenti energetici nel modo più conveniente per la società che rappresenta. La politica italiana è sempre arrivata in ritardo su questi temi. Il Governo Monti nel 2013 è stato il primo a tracciare una Strategia Energetica Nazionale (SEN) che prevedeva sette punti tra i quali figurava anche lo sviluppo della produzione “sostenibile” di idrocarburi, con l’obiettivo di tornare ai livelli di produzione degli anni ’90 di gas e petrolio [1]. Mentre altri punti della SEN non hanno avuto il successo sperato dai tecnocrati, lo sviluppo della produzione di idrocarburi è stato rilanciato già l’anno seguente tramite la conversione in legge del Decreto Sblocca Italia, che semplificava gli iter autorizzativi per le opere connesse allo sfruttamento di fonti fossili, togliendo potere alle Regioni in materia di coltivazione di idrocarburi. Per semplificare il discorso, diciamo che le Regioni interessate hanno chiesto di ridefinire sei punti della normativa sugli idrocarburi e che il Governo Renzi ha ceduto su cinque di questi.

E proprio il sesto ed ultimo punto di questo contenzioso è quello su cui gli italiani saranno chiamati a esprimersi il 17 aprile, per decidere se prolungare o meno la vita delle piattaforme per l’estrazione di gas e petrolio situate a meno di 12 miglia dalla costa, attraverso il rinnovo delle concessioni in essere fino ad esaurimento dei giacimenti. In altre parole, il rinnovo delle concessioni è a tempo indeterminato, contrariamente a quanto stabilito dalla Direttiva 94/22/CE della Commissione Europea [2]. Il referendum riguarda solo le piattaforme marine già esistenti. Oggi infatti in Italia non è possibile ottenere nuovi permessi di ricerca né nuove concessioni per l’estrazione di gas o petrolio a questa distanza dalle coste. Ciò nonostante, il rinnovo delle concessioni darebbe la possibilità di fare nuovi investimenti nell’ambito delle stesse concessioni alle società che oggi estraggono gas e petrolio, ritardando le opere di ripristino ambientale previste allo scadere delle concessioni e rafforzando la produzione compatibilmente con le riserve contenute in ogni giacimento. Le riserve certe complessive (di tutti i giacimenti) secondo la stessa SEN ammontavano a 126 milioni di tep (tonnellate equivalenti di petrolio), cioè ad una quantità di energia primaria pari al fabbisogno italiano di un anno. Poi vedremo più nel dettaglio in che percentuale siano interessati i giacimenti oggetto del Referendum.

Piattaforma VEGA A, Concessione C.C 6.EO [Fonte: MISE]

Politica energetica

Abbiamo detto nuovi investimenti. La prima cosa da sapere è che a causa del basso prezzo del petrolio imposto dall’OPEC, gli investimenti nel settore petrolifero a livello globale dal 2014 al 2015 sono calati del 22% e un ulteriore calo del 16% è previsto per il 2016 [3]. Non deve stupire che il progetto di sviluppo del giacimento di Tempa Rossa (1.6 miliardi di dollari di investimenti), recentemente salito alle cronache per il presunto favoreggiamento del ministro Guidi nell’iter di approvazione parlamentare, era già stato “rinviato” da Total nel settembre 2015 [4]. Il motivo è sempre lo stesso: con un prezzo del petrolio così basso gli investimenti non sono remunerativi, in Italia come nel resto del mondo. Ha davvero senso per lo Stato incoraggiare investimenti come questi, la cui redditività è legata all’andamento assolutamente imprevedibile dei prezzi dei fossili dei prossimi 20-30 anni? Perché il Governo vuole tenere attaccata la spina ad un settore industriale al tramonto? I più cinici dicono che lo scandalo politico di Tempa Rossa dovrebbe fornirci una prima risposta. Tuttavia, è anche vero che il rinnovo delle concessioni ridurrebbe, se pur di poco, la dipendenza italiana dai Paesi produttori. Questo, per ovvi motivi economici e geopolitici, è uno degli obiettivi principali della politica energetica dell’UE, che nel 2013 registrava un tasso di dipendenza del 53% [5]. Questo significa che su 100 unità di energia prodotte in Europa, 53 sono prodotte con risorse (fossili e uranio) provenienti dall’estero. L’Italia raggiunge addirittura un tasso di dipendenza del 77%. È chiaro quindi che sfruttare i giacimenti nostrani fino ad esaurimento possa essere una mossa logica per contribuire a ridurre le importazioni e di conseguenza la nostra strutturale dipendenza da Paesi politicamente instabili come Libia e Algeria.

In questo complicato intreccio di pro e contro, una cosa è certa: l’approvvigionamento energetico italiano non sarà influenzato in modo significativo dal risultato del referendum. O almeno non direttamente. Per arrivare a questa conclusione basta confrontare le quantità di petrolio e gas prodotti nei giacimenti interessati rispetto ai consumi nazionali [6]. La produzione di petrolio dalle piattaforme interessate è inferiore all’1% rispetto al fabbisogno nazionale (0,8-0,95% a seconda dell’anno di riferimento per i consumi). Per quanto riguarda il gas invece, la produzione italiana soddisfa il 10% della domanda nazionale e meno di un terzo di tale produzione proviene da stabilimenti off-shore entro le 12 miglia dalla costa. Questi coprono quindi meno del 3% del fabbisogno nazionale (2,1-2,7%). In entrambi i casi quindi stiamo parlando di quantità rilevanti ma non decisive nel mix energetico del Paese. Queste percentuali potrebbero aumentare nei prossimi anni a seguito delle politiche di efficienza energetica, che mirano a ridurre il consumo di energia primaria del 27-30% nel 2030 rispetto ai livelli del 1990.

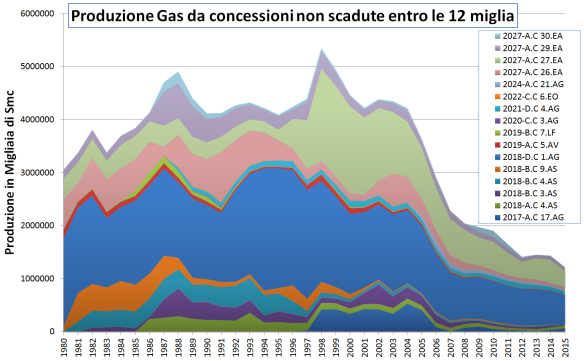

Storico della produzione di gas naturale da concessioni non scadute entro le 12 miglia dalla costa [Fonte: ASPO Italia]

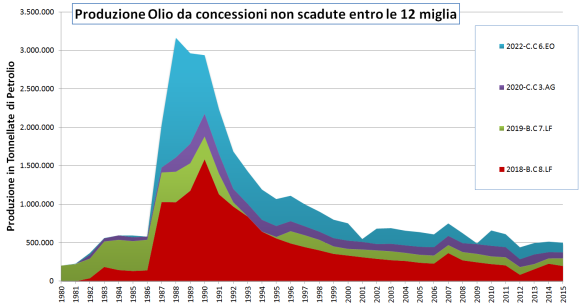

Storico della produzione di petrolio da concessioni non scadute entro le 12 miglia dalla costa [Fonte: ASPO Italia]

I grafici mostrati qui sopra, presi da ASPO Italia [6], riportano lo storico della produzione di idrocarburi dei pozzi interessati dal referendum dagli anni ‘80 ad oggi. Si può notare come la produzione di entrambi gli idrocarburi sia ben lontana dai livelli degli anni ’90, livelli a cui la SEN ambiva a ritornare. Inoltre, come si vede dai grafici, il petrolio viene estratto nell’ambito di 4 concessioni dislocate tra Adriatico centrale e Canale di Sicilia che scadranno tra il 2018 e il 2022, mentre la gran parte del gas viene prodotto da due concessioni: una sulla costa ionica (D.C 1.AG, scadenza 2018) e una al largo di Ravenna (A.C 27.EA, scadenza 2027). I dati relativi alle concessioni sono consultabili sul sito del MISE [7].

Ricadute sull’occupazione

Proprio nella città romagnola è presente un polo industriale che dà lavoro ad oltre 11 mila persone di cui 8 mila nell’indotto [8]. Qui più che altrove il risultato del referendum potrebbe avere ricadute notevoli sull’occupazione. Tuttavia ribadiamo che la crisi del settore petrolifero non è assolutamente figlia della bagarre tra Stato e Regioni, ma segue un trend internazionale determinato sostanzialmente dal basso prezzo del petrolio imposto dal cartello dei produttori arabi. La volontà del Governo di rinnovare le concessioni non va letta quindi come un tentativo di rilanciare il settore, ma semmai come un modo per tamponare gli effetti che questo sta già subendo a causa di dinamiche globali sulle quali, guerre a parte, non abbiamo alcun margine di manovra.

Se da un lato le attività estrattive sono in crisi a causa dei costi elevati che le rendono non competitive, ci sono nuovi settori in piena crescita, come quello del biogas. Qui faccio una breve digressione, utile per le considerazioni a seguire. Il biogas è un combustibile rinnovabile che si ottiene dalla digestione anaerobica di biomasse agricole e agroindustriali. Negli ultimi cinque anni, centinaia di aziende agricole del Nord Italia si sono dotate di bio-digestori per la produzione di biogas con cui generare elettricità, dando vita ad una filiera ha creato circa 12000 nuovi posti di lavoro [9]. Oggi l’Italia è il terzo produttore al mondo di biogas dopo Cina e Germania, con 1500 impianti di digestione anaerobica in esercizio e 2 miliardi di metri cubi annui prodotti, devoluti principalmente alla produzione di energia elettrica [10]. Il boom è stato trainato dagli incentivi statali che premiavano la produzione di elettricità con una tariffa agevolata. Oltre alla produzione di energia elettrica, il biogas può essere raffinato diventando quindi biometano, che può essere utilizzato come carburante nei trasporti e come combustibile nelle caldaie domestiche. Non appena il settore sarà regolamentato, il biometano potrà essere immesso direttamente nella rete nazionale del gas. La società di consulenza Althesys ha quantificato il potenziale di sviluppo della filiera del biogas nel Sud Italia in 3.8-5.6 miliardi di euro di nuovi investimenti e 8 mila posti di lavoro da qui al 2030. Stiamo parlando di un potenziale di altri 2.1-3.1 miliardi di metri cubi all’anno di biometano nel solo Sud-Italia [10], che coprirebbe ampiamente la mancata produzione dei giacimenti di gas interessati dal referendum (circa 1.8 miliardi di mc annui) e che verranno ripartiti tra generazione elettrica, immissione in rete e carburante per autotrazione. Alla luce di questi numeri ritorniamo al problema dell’occupazione. Anche nel caso in cui il quorum non venga raggiunto e la scadenza delle concessioni venga prorogata a tempo indeterminato, quali e quante saranno le industrie in salute nel polo ravennate nel 2027 (data di scadenza della concessione ravennate)? La risposta a questo difficile quesito la lasciamo agli analisti, ma forse è lecito ipotizzare che le aziende che sapranno riconvertirsi verso attività sostenibili e in crescita (e la raffinazione del biogas ne costituisce un esempio) avranno vita più facile delle altre.

L’esempio del biometano mostra chiaramente come i numeri sia in termini di investimenti sia in termini di posti di lavoro creati siano assolutamente confrontabili con quelli messi in gioco dalle compagnie dell’oil and gas che operano nei nostri mari. Sarebbe interessante vedere come viene distribuita la ricchezza generata da questi investimenti. Non è difficile immaginare che a parità di capitale investito, le operazioni delle compagnie petrolifere abbiano un effetto molto minore sulle economie locali rispetto alla generazione distribuita.

Impatto ambientale

Dal punto di vista ambientale i problemi creati dalle trivelle sono due: la subsidenza e l’inquinamento marino prodotto dalle acque di coltivazione dei pozzi.

La subsidenza è una deformazione del terreno causata dall’estrazione di gas dalle rocce presenti sotto il fondale, che vengono perforate a questo scopo dalle trivelle. Secondo Massimiliano Ferronato, professore di Analisi numerica presso l’Università di Padova esperto nello sviluppo di modelli per la previsione delle subsidenze e dell’impatto geomeccanico dell’estrazione di idrocarburi, “in Adriatico abbiamo conoscenza di cosa può succedere grazie all’elaborazione di modelli matematici che si applicano con ottima affidabilità. Si deve considerare la vulnerabilità del territorio per prevedere quale sarà l’impatto e dunque decidere quando e dove trivellare” [11]. Dunque non bisogna aver paura a priori di questo fenomeno, poiché può essere studiato e previsto.

Più preoccupante appare invece il controllo dell’inquinamento marino prodotto dai pozzi di gas e petrolio. Insieme a questi idrocarburi, dai pozzi escono grandi quantità d’acqua, chiamata acqua di formazione. Inoltre, per aumentare la pressione del giacimento e favorire la risalita del combustibile in superficie, durante la fase di estrazione viene utilizzata dell’acqua aggiuntiva, comunemente indicata come acqua di processo. L’insieme di acqua di formazione e acqua di processo dà luogo alla cosiddetta acqua di produzione. L’acqua di produzione è una miscela acquosa ricca di sostanze chimiche inorganiche tra cui sali, metalli, radioisotopi, così come di una grande varietà di composti organici (anche sotto forma di particolato), principalmente idrocarburi. Questi ultimi di solito vengono parzialmente recuperati tramite processi come la degassazione o la disoleazione; successivamente le acque possono essere scaricate in mare, iniettate in unità geologiche profonde oppure smaltite come rifiuti in appositi impianti situati sulla costa. Nei primi due casi, visti i potenziali effetti negativi che gli inquinanti presenti nelle acque di produzione possono generare sugli ecosistemi marini, le compagnie devono redigere dei piani di monitoraggio che prevedono la misurazione di diversi parametri chimici e fisici nei sedimenti, nell’acqua di mare e negli organismi bioindicatori (mitili/cozze) che crescono nei pressi delle piattaforme. Greenpeace ha recentemente pubblicato un’analisi sui dati dei monitoraggi condotti da ISPRA su 34 piattaforme ENI dal 2012 al 2014. I risultati hanno mostrato che i livelli di contaminazione di mitili e sedimenti superano i valori definiti dagli Standard di Qualità Ambientale (o SQA, definiti nel DM 56/2009 e 260/2010). Tra i composti che superano con maggiore frequenza gli standard ci sono metalli pesanti e idrocarburi. Alcune tra queste sostanze sono cancerogene e sono in grado di risalire la catena alimentare raggiungendo così l’uomo e causando seri danni al nostro organismo. Maggiori dettagli si possono trovare sul sito di Greenpeace [12].

Le ragioni del mio sì

Quindi se abbiamo la possibilità di produrre il gas da fonte rinnovabile sviluppando una filiera già strutturata presente nel Paese, perché dovremmo continuare a inquinare i fondali del mare Adriatico? Per quanto riguarda il petrolio invece, ricordiamo che il rischio di fuoriuscite, pur essendo molto basso secondo le compagnie, è pur sempre presente. Anche qui abbiamo vari precedenti storici che ci invitano alla prudenza [13]. A valle di tutte queste considerazioni, ritengo che la questione ambientale sia a ragion veduta uno dei principali motori di partecipazione al referendum, ma mi auguro che non sia l’unico. Tra gli impatti ambientali ho volutamente tralasciato l’aspetto subdolo riassumibile con frasi del tipo “smettiamo di trivellare perché il petrolio inquina”. Questo slogan nasconde il concetto assolutamente fuorviante per cui smettere di trivellare implica smettere di consumare petrolio. La domanda di idrocarburi non è legata in alcun modo al loro luogo di provenienza.

Semmai il problema è di carattere economico, poiché il petrolio lo compriamo lo stesso e lo compriamo dal miglior offerente (leggi OPEC), che purtroppo in questo caso ha anche la facoltà di stabilirne il prezzo, naturalmente a scapito dei consumatori. Mi sembra inutile investire laddove i costi di estrazione della risorsa e la sua qualità la rendono fuori mercato. Le miniere di carbone del Sulcis [14] dovrebbero costituire in questo senso un esempio da non seguire. Questo a mio avviso è un valido motivo per abbandonare un settore che è destinato, presto o tardi, a essere relegato ai margini dell’economia.

A questo punto qualcuno sicuramente obietterà che è troppo comodo lavarsi le mani “delocalizzando” la produzione di fossili e facendo i moralisti dell’ambiente. Ebbene, in un mondo in cui la capacità politica sta velocemente esaurendo le ultime cartucce di fronte alle potenze dell’economia globalizzata, questo discorso lascia il tempo che trova. L’Europa, pur con tutte le sue contraddizioni, sta mostrando a tutti che un’alternativa al carbonio è possibile e sta guidando una transizione (non solo tecnica, ma anche sociale) verso un futuro sostenibile. È chiaro quindi che è da qui che bisogna cominciare. È qui, non in Arabia Saudita o in Nigeria, che i pozzi devono chiudere perché è da qui che nasce e si realizza la volontà politica di affrontare questa sfida epocale. Volontà che è stata ribadita dai leader europei a dicembre durante la COP21, e che si concretizza con un piano strategico per creare una vera e propria Unione Energetica [15] con mercati e obiettivi comuni, tra i quali c’è anche il rilancio degli obiettivi del Protocollo di Kyoto su rinnovabili, efficienza ed emissioni.

E l’Italia, che pure era presente ai tavoli di Parigi, cosa sta facendo? Questo, a mio avviso, è il motivo fondante del sì al referendum del 17 aprile. Trovo ingiusto che il Governo vada contro la normativa europea pur di continuare una produzione che non ha i numeri né per trainare il Paese verso l’indipendenza energetica né per contribuire significativamente a ridurre il debito pubblico, come ha fatto notare Arturo Lorenzoni, professore di Economia dell’energia presso l’Università di Padova [16]. La mia percezione quindi è che il Governo non abbia inserito questa scelta nell’ambito di una strategia a lungo termine, ma che voglia piuttosto accontentare i poteri forti. Questo timore trova conferma nella scarsa trasparenza con cui la maggioranza si esprime sul referendum. Se poi guardiamo i ritardi nei provvedimenti regolatori e le sconsiderate politiche di incentivazioni e tagli retroattivi nel campo dell’efficienza e delle rinnovabili [17], la mancanza di una cabina di regia del settore emerge in maniera ancora più evidente, proprio nel momento in cui bisogna preparare un piano strutturale per far fronte all’imminente cambiamento del sistema energetico. Quindi in definitiva penso che il referendum sia un momento importante per dare un messaggio chiaro a chi ci governa: invece di rinnovare le concessioni, è ora di rinnovare l’agenda politica, mettendo l’energia nel posto che le spetta.